浙江大学2026年海洋领域交叉人才培养平台多学科交叉博士研究生培养专项计划招生简章

2025年度博士招生考试已基本结束,目前部分院校已进入复试或拟录取阶段,接下来华慧考博老师将持续为大家更新2026年博士招生考试折最新情况。请大家即时关注华慧考博网(www.hhkaobo.com)老师为大家更新2026年国内各院校的博士招生信息及备考经验指南!

欢迎广大考生关注华慧考博微信公众号(huahuib2c),华慧考博频道或者咨询华慧考博官方电话(QQ同步)4006224468,入群确认信息请填写(华慧考博咨询老师)加入群以后,请务必修改你的群名片为你的姓名。谢谢配合!

相关阅读:浙江大学2026年多学科交叉博士研究生培养专项计划招生简章

浙江大学2026年海洋领域交叉人才培养平台多学科交叉博士研究生培养专项计划招生简章

一、项目特点

依托浙江大学海洋研究院、海洋学院和涉海学科协同建设海洋领域交叉人才培养平台,围绕国家海洋强国战略,聚焦海洋领域多学科交叉的海洋精准感知技术或社会问题,培养实践海洋强国战略的复合型高层次创新人才。

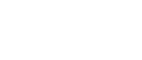

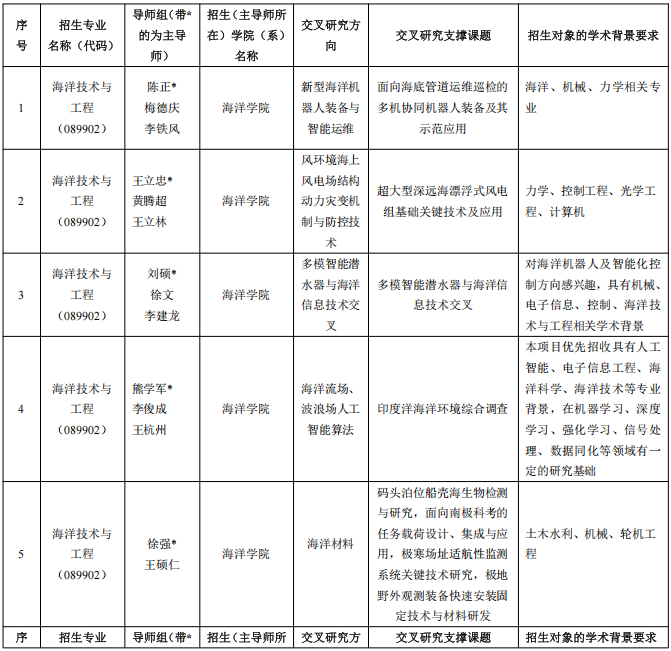

二、招生目录

三、招生规模

每位主导师限招1名,本平台共招收10名。

四、招生办法

专项计划招生采用“申请-考核”制。

五、招生对象

根据多学科交叉培养博士研究生的特点,专项计划原则上招收直接攻博生和硕博连读生。

六、奖励办法

1.多学科交叉培养博士研究生在完成归属学科培养方案的课程学习及培养环节要求的基础上,直接攻博生完成所交叉学科 5 门及以上专业课程,硕博连读生完成所交叉学科 3 门及以上专业课程,可申请所交叉学科的课程辅修证书。

2.多学科交叉培养博士研究生达到学位授予要求的授予相应学科的博士学位,如研究内容具有较强的学科交叉性,可向研究生院申请交叉培养荣誉证书。

3.多学科交叉培养博士研究生在申请浙江大学学术新星计划项目、赴国(境)外大学或科研机构开展联合培养或短期学术交流项目,在同等条件下优先推荐或优先资助。

七、导师简介及联系方式

1.陈正组

(1)主导师简介

陈正,浙江大学海洋学院教授、博士生导师。在浙江大学机械电子工程专业获得本科和博士学位,美国普渡大学机械工程系访问学者,加拿大达尔豪斯大学机械工程系博士后。入选国家高层次人才特殊支持计划青年拔尖人才,获浙江省自然科学基金杰出青年基金。承担国家重点研发计划课题、国家自然科学基金面上项目等。担任 IFAC 机器人技术委员会副主席、《IEEE/ASME 机械电子汇刊》技术编委、《IEEE 自动化科学与控制汇刊》副主编等职务。

(2)导师组成员简介

梅德庆,浙江大学求是特聘教授,浙江大学海洋学院/机械工程学院,海洋精准感知技术全国重点实验室,教授,博士生导师。国家“万人计划”科技创新领军人才、国家重点研发计划项目首席科学家、教育部新世纪优秀人才支持计划入选者,浙江省杰出青年项目获得者,浙江省“新世纪 151 人才工程”第一层次培养人员。现任浙江大学党委委员、海洋学院党委书记,浙江海洋大学副校长,浙江大学舟山海洋研究中心党委书记、主任。主要从事微成形与微细制造、水下机器人与智能运维、海洋智能装备、氢燃料电池与制氢反应器、3D 打印与增材制造等方向研究。已主持国家重点研发计划项目、国家自然科学基金重点、面上项目、青年基金及省部级项目 30 余项。研究成果曾荣获浙江省技术发明一等奖 1 项,浙江省科技进步一等奖 2 项,国家教学成果二等奖 1 项,浙江省教学成果特等奖1 项。已出版专著 2 部,发表 SCI 论文 150 余篇,已获授权国家发明专利 100 余件。

李铁风,国家杰出青年科学基金获得者、教授、博士生导师。主要研究软物质力学、软体智能机器人、深海新概念平台与感知系统等。获授权发明专利 30余项,在国际期刊上发表论文 60 余篇,包括 1 篇 Nature 封面论文,1 篇 Science Advances 论文等,论文引用 2000余次。获第 26 届中国青年五四奖章、中国科协青年人才托举工程、科学探索奖(前沿交叉领域)、浙江省自然科学基金杰出青年基金、麻省理工科技评论科技创新 35 人(MITTR35-China)等荣誉。

(3)拟研究的多学科交叉学术问题

1)研究方向:

水下复杂作业环境通常面临着非结构化场景、动态流体干扰等严峻挑战,这对机器人的环境适应性、自主感知与精准操控能力提出了极高的要求。研究面向水下机器人技术的前沿热点,以复杂水下设施的智能化运维为核心应用目标,重点探索以软体机械臂为代表的新型海洋机器人装备与智能运维的设计理论、控制机理与系统集成关键技术;致力于突破传统刚性机器人在复杂受限空间中作业效率低、易损伤作业对象的瓶颈,实现对多种典型目标的安全、柔顺、高效交互。

2)拟解决的关键科学问题

复杂环境下新型海洋机器人装备的多物理场耦合机理与一体化设计理论(2)弱先验知识下机器人本体-环境交互智能感知与自适应控制机制 (3)水下机器人智能运维的系统实现范式与任务级自主决策方法。

3)研究内容:

【1】水下软体机器人的多物理场耦合研究与结构优化设计:研发适用于海洋原位环境的多物理场联合加载与测试系统,探究静水压和动态载荷下材料力学响应;借鉴章鱼臂、象鼻等生物结构,开展面向水下抓取、缠绕、探测等任务的仿生软体机械臂构型设计与拓扑优化。构建考虑几何非线性、材料非线性与流固耦合效应的有限元模型,实现对机械臂承载能力、运动空间与动力学特性的精准预测与优化。

【2】面向非结构化任务的新型机器人智能感知与精准操控:构建集激光视觉、分布式光纤光栅、力-触觉传感器阵列于一体的多模态感知系统,融合多源感知数据,实现对机械臂本体形态与末端位姿的实时、精确估计;开发基于模型的先进控制策略,并结合无模型的强化学习方法,实现对机械臂末端轨迹与接触力的高精度、高鲁棒性控制,确保在与未知环境交互时的柔顺性与安全性。

【3】面向自主运维的新型海洋机器人系统集成与任务验证:针对水下管道、缆线、基础结构等关键设施的长期运维需求,创建集模块化设计、功能化集成、智能化控制与自适应运维于一体的水下作业机器人系统架构;在水下油气管道等典型场景中,完成对探伤、清理、阀门开关等复杂任务的自主化作业验证。

(4)支撑该研究的主要科研项目、重要平台、设施情况主要科研项目:

1)适应极端环境作业的刚-柔-软共融机器人基础研究,国家自然科学基金“共融机器人基础理论与关键技术研究”重大研究计划集成项目

2)面向海底管道运维巡检的多机协同机器人装备及其示范应用,浙江省“尖兵领雁+X”研发攻关计划

3)深海智能仿生软体机器人关键技术与设备-深海智能仿生软体机器人,浙江省“尖兵”“领燕”研发攻关计划

重要平台与设施:

海洋精准感知技术全国重点实验室

(5)联系方式

姓名:陈正 联系方式: 13505812510 邮箱:zheng_chen@zju.edu.cn

2.王立忠组

(1)主导师简介

王立忠,博士,浙江大学教授,博士生导师,浙江大学党委常委、副校长,海洋学院院长,教育部长江学者特聘教授,国家杰出青年基金获得者,科技部海洋土木工程国际联合研究中心主任,海洋感知技术与装备教育部工程研究中心主任,浙江省海洋岩土工程与材料重点实验室主任,茅以升科学技术奖土力学及岩土工程青年奖获得者,国际海洋岩土工程技术委员会委员。主要研究方向为软土力学、海洋岩土工程、涉海工程基础设施灾变机理与预警防控技术。负责建成国内首艘浮式海洋科学试验平台“华家池号”。先后主持国家自然科学基金重点项目“台风海域风电结构动力灾变机制与设计理论”、“台风海况下深水平台锚泊基础连续失效机制与分析方法”、国家重点研发计划项目“极端环境荷载下风电结构灾变机制及防灾对策”、国家国际科技合作专项等 20 余项。研究成果成功应用于海上风电开发、深水油气开采、远海岛礁建设、码头桥隧工程安全运维等工程领域,获省部级一等、二等奖励 5 项。主编参编教材、著作 5 本,发表国内外期刊论文 190 余篇,授权发明专利 46 项。

(2)导师组成员简介

黄腾超,教授,博士生导师,浙江省信息传感及系统 GFKJ 创新中心主任,光学惯性技术工程中心书记兼副主任,浙江大学光电科学与工程学院教授,中国惯性技术学会理事,南京惯性技术学会副理事长,全国惯性技术计量技术委员会委员,全国几何量专业委员会委员,《中国惯性技术学报》编委。主要从事时空动态光学精密测量技术与应用研究,开展动态条件下的超精密光学检测技术研究,突破了先进智能导航和时空精密测量等一系列关键技术,研究成果获多项省部级科技进步奖。

王立林,浙江大学“百人计划”研究员,博导,国家级青年人才,浙江省海外引才计划,长期从事海洋多体结构动力学与海上风电工程的研究。专责研发浙江大学海上风电软件 Zwind、浙江大学新型固支浮式风电基础 Zf3。主持国家自然科学基金优青 (海外)、青年项目、浙江省“尖兵翎雁”科技攻关项目。浙江大学海洋研究院副院长;浙江大学海洋感知技术与装备教育部工程研究中心副主任;中国钢结构协会风电结构分会委员。

(3)拟研究的多学科交叉学术问题

1)研究方向:海上风电传感器研发、海上风电场结构动力灾变机制与防控技术

2)拟解决的关键科学问题

【1】如何突破海上风电复杂极端环境(如台风、强腐蚀)下多尺度、多物理场参数的高精度、高可靠性感知传感瓶颈,通过建立海上风电全域一体化精准感知体系,解决关键参量“测不了”、“测不准”、“测不全”的共性难题,支撑海上风电全生命周期安全运维。

【2】聚焦台风环境下海上风电场结构动力灾变机制与防控技术,揭示台风环境风电场群尾流作用机制与风电场群动力灾变机制,提出风电场群防灾增效调控技术。

3)研究内容:

【1】在传感器研发方向,重点攻关高精度、高可靠性的新型传感技术,解决传统传感器在台风 风暴、强腐蚀等极端条件下的精确测量难题。通过融合光纤传感、激光探测、惯性测量等技术 路径,开发适应海上风电场景的传感器系列,实现风速、结构应变等多维度参数的协同感知。

【2】基于致动线模型与 CFD 方法,揭示台风场群尾流演化规律,通过串列/错列风机布局仿真模拟,量化风速、叶尖速比、纵向/横向间距对功率输出、气动载荷及尾涡结构的影响机制。提出尾流耦合一体化分析模型,开发“发电+降载” 双目标驱动的规划控制策略,并开展现场实测验证。

(4)支撑该研究的主要科研项目、重要平台、设施情况

主要科研项目:

1)台风海域风电结构动力灾变机制与设计理论(No. 52238008),国家自然科学基金重点项目,2023-12 至 2027 年-1 月,在研,主持

2)风电结构基础动力灾变分析理论与控制技术,国家自然科学基金优秀青年科学基金项目(海外),200 万,2024-01 至 2026-12,在研,主持3)深远海风机新型复合稳性浮式基础关键技术,浙江省“尖兵翎雁+X”计划项目,3500 万元, 2025-01-2026-12,主持

重要平台与设施:

1)海上风电一体化仿真分析软件平台

2)波流港池

五、联系方式

姓名:王立忠 联系方式:13588020605 邮箱:wanglz@zju.edu.cn

姓名:黄腾超 联系方式:0571-87952781 邮箱:huangtengchao@zju.edu.cn

姓名:王立林 联系方式:13588025931 邮箱:lilin.wang@zju.edu.cn

3.刘硕组

(1)主导师简介

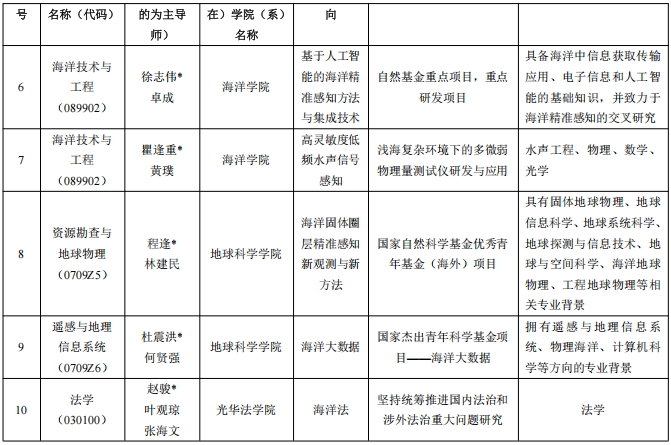

刘硕,男,博士,浙江大学副研究员,博士生导师。主要从事海洋机电装备、水下机器人及机电液一体化技术研究工作,擅长水下机器人流体动力学分析与优化,近年来重点开展海上智能化无人装备研制,包括深海 AUV、海上可潜无人帆船、深海原位科学试验装置等研发工作,其带领科研团队定期开展水库、湖上及海上实验。

近年来主持设计、研制了海魟系列深海无人潜水器,其具有深海爬行、游行双工作模式,最大工作深度 4500 米,突破了水下机器人近海底高机动性控制、高可靠性声光混合引导对接、水下高效涡旋吸附及水下机器人爬游双模转化等关键技术,目前海魟Ⅱ号 AUV 已经在我国南海开展常态化应用。近年来刘硕副研究员作为项目负责人承担国家级科研项目及课题 3 项,浙江省重点研发计划项目1 项,浙江省“尖兵”、“领雁”计划项目 1 项,500 万以上重大科研项目 5 项,近 5年累计科研到款超 4000 万元。近年来在 Ocean Engineering 等期刊上发表 SCI/EI论文 23 篇,授权发明专利 24 项,国际专利 4 项,成功实现重大成果转化 1 项,转化金额超 500 万元,获得浙江省科学技术进步二等奖、三等奖各 1 项。

(2)导师组成员简介

徐文,中国科学院深海科学与工程研究所教授/浙江大学海洋研究院海洋观测-成像技术研究团队首席研究员。1990 年 7 月毕业于中国科技大学无线电电子学系,1993 年 7 月获中科院声学所理学硕士,2001 年 6 月获美国麻省理工学院-伍兹霍尔海洋研究所海洋工程博士。先后在中科院声学所担任助理研究员,麻省理工学院担任研究科学家,德立台 RD 仪器公司担任高级研究科学家和项目经理。

2007 年-2024 年在浙大工作,曾任浙江大学海洋研究院常务副院长、信电学院信号空间与信息系统研究所所长。发表各类学术论文 100 余篇,授权发明专利 30余项,现任 IEEE Journal of Oceanic Engineering 及 JASA Express Letters 副编审、《声学学报》编委,曾任国家 863 计划海洋环境监测主题专家组组长,第七届教育部科技委学部委员,国防科技工业科技委船舶专业组专家等。

李建龙,浙江大学教授。2005 年 6 月浙大博士毕业,2007 年 9 月晋升副教授,2013 年 12 月晋升教授、博导,其中 2012 年 5 月-2014 年 4 月为美国伍兹霍尔海洋研究所(WHOI)客座研究员。《水下无人系统学报》编委,Journal of the Acoustical Society of America(JASA)期刊副编审(Associate Editor)。主要从事水声信号处理、潜水器协同观测/组网探测相关理论与技术研究,涉及潜水器自适应观测及组网探测、水声传播、声场测量等领域。主持国家重点研发项目、国家 863 计划项目、国家自然科学基金项目、国防军工项目等 60 余项,发表学术论文 70 余篇,授权发明专利 26 项。

3)拟研究的多学科交叉学术问题

1)研究方向:多模智能潜水器与海洋信息技术交叉

2)拟解决的关键科学问题

【1】海洋无人平台异构传感信息融合机理:声学、光学、电磁等多模态传感数据在动态海洋环境中的时空配准与置信度建模;

【2】通信受限下的多平台协同控制:高延迟、低带宽通信能力约束下的分布式模型预测控制理论;

【3】跨介质感知-控制耦合机制:在洋流波浪扰动下,载体运动与传感器噪声的耦合传递模型研究。

3)研究内容:

【1】多模态智能感知系统构建

针对海洋复杂环境观测需求,研究如何融合水下机器人的声学、光学及电磁等不同传感器数据。重点开发智能算法处理多源信息,解决载体运动导致的数据错位问题,建立环境特征识别与可信度评估机制。目标是通过协同感知提升目标识别和环境理解的准确性,为控制决策提供可靠依据。

【2】跨域通信资源协同优化

面向水声通信带宽低、延迟大的挑战,设计水面-水下协同通信架构。研究感知数据的智能压缩方法,优化通信资源分配策略,开发适应海洋动态环境的鲁棒传输方案。旨在保障多机器人协同作业时关键信息的稳定交互,支撑群体智能决策。

【3】扰动约束下的智能控制体系

结合传统控制理论和人工智能技术,开发抗干扰能力强的新型控制器。研究多机器人任务分配与路径规划方法,构建“模型预测+学习优化”的混合控制框架。

重点提升复杂海况(如强流扰动、突发障碍)下的运动稳定性和协同效率。

【4】群体智能验证平台开发

建立“数字仿真-半实物测试-海上试验”三级验证体系。开发高保真海洋环境数字仿真平台,研制轻量化多机器人实验平台,突破跨平台协同技术瓶颈。通过实海测试验证群体目标追踪、协同观测等场景功能,形成技术闭环。

(4)支撑该研究的主要科研项目、重要平台、设施情况

主要科研项目:

1)智能敏捷海洋立体观测仪,基金委国家重大科研仪器研制项目课题,2023-01-01 至 2027-12-31,1464.38 万元,徐文、陈惠芳、刘硕等2)海洋双模无人装备系统研制及应用 ,浙江省重点研发计划项目(领雁),2023-01-01 至 2026-12-31,1000 万,刘硕、张宇、林王林等

重要平台与设施:

1)海洋精准感知技术全国重点实验室

2)海洋感知技术与装备教育部工程研究中心

3)浙江省海洋观测—成像试验区重点实验室

4)海洋装备试验浙江省工程实验室

5)消声水池、波流水池、操纵性水池、60MPa 压力筒、双六自由度仿真实验平台等十余个具有国际一流水准、能满足多种海洋试验需求的大型实验设施。

(5)联系方式

姓名:刘硕 联系方式:15558065028 邮箱:shuoliu@zju.edu.cn

姓名:徐文 联系方式:15988120310 邮箱:wxu@zju.edu.cn

姓名:李建龙 联系方式:13758225876 邮箱:jlli@zju.edu.cn

4.熊学军组

(1)主导师简介

熊学军,男,1976 年 9 月生,河南固始人,博士,浙江大学求是特聘教授,国家 W 人计划科技创新领军人才,海洋科考 2700 余天,中国海区及邻域最为熟悉的人之一,主要从事海洋前沿交叉学科研究。为突破平均态气候海洋学难以与应用相结合的困局,建立瞬时态结构海洋学理论平台,开展水-声-光-电-磁-力- 热跨学科融合研究,开展海洋人工智能和数字孪生研究,创建浙江大学海洋系统工程与安全保障团队,为海洋行业痛难点问题提供理论-硬件-软件-信息系统一体化解决方案。对我国海洋系统工程与信息工程交叉学科的发展具有国内引领效应,为我国海洋安全保障做出重要贡献。

近 5 年主持自然资源部、科技部、工信部、中海油和海洋国防等项目经费约3.5 亿元。主设我国最大海洋环境调查专项,获 XXX 签批实施;黑潮调查研究及 ZC 环境保障取得重大突破,首次揭示黑潮三维动态结构,成果国际领先,产品全面列装;内孤立波海洋工程服务和 ZC 环境保障取得重要进展,解决海工构筑物内孤立波参数计算和 QT 穿越内孤立波安全保障等重大基础理论问题,受到央视报道;突破剖面流、底层流、垂直流、表层流观测核心技术,建立我国海流观测技术体系,已经全行业普及。

在国内外学术期刊上发表论文 90 余篇,获发明专利 17 项,培养学生 70 余名。获海洋科学技术奖一等奖(排 1)、军事科学技术进步奖二等奖(排 1)、海洋工程科学技术奖二等奖(排 1)、海洋优秀科技图书奖(排 1)。

(2)导师组成员简介

李俊成,浙江大学软件学院百人计划研究员,博士生导师。2023 年于浙江大学计算机科学与技术专业获博士学位(师从庄越挺教授),同年赴新加坡国立大学 Chua Tat-Seng 院士团队从事博士后研究。长期致力于人工智能前沿研究,在 PAMI、NeurIPS、ICLR 等顶级期刊会议发表论文 34 篇,获 CVPR 最佳学生论文提名等 11 项学术奖励,并担任多个国际顶级会议程序委员。

主要研究方向包括:

1)多模态理解与生成:研发统一架构实现跨模态内容理解与生成,重点突破物理约束下的可控生成技术,相关研究与华为终端、字节 seed 等合作展开,算力资源充足;

2)多模态数字智能体:构建智能体评测基准与自演化学习算法,与蚂蚁集团合作推进智能体技术落地;

3)具身智能:研究机器人策略规划与空间感知技术,依托宇树科技人形机器人平台开展实验验证。

王杭州,浙江大学海洋工程与技术研究所副教授、博士生导师,主要从事海洋装备技术与极地观测装备研发。2007 年和 2015 年分别在浙江大学获得硕士和博士学位(2012-2014 年赴伍兹霍尔海洋研究所联合培养)。王杭州团队长期致力于将光机电技术应用于海洋环境观测,研究方向涵盖极地冰基观测技术、浮游生物智能显微成像技术、水下直升机控制技术等,团队目前着力于海洋与极地装备的创新研究。

(3)拟研究的多学科交叉学术问题

1)研究方向

本研究聚焦海洋流/波浪场的人工智能算法,旨在通过多学科交叉创新实现三大核心目标:一是建立海洋流/波浪场高精度智能感知体系,突破声学-光学多模态数据融合技术,研发基于物理机理约束的流场-波浪场耦合建模算法,构建动态数字孪生系统;二是研制面向海洋流/波浪场观测的智能水下移动平台,开发具有环境自适应能力的多源传感器阵列,实现流场-波浪场剖面的瞬时态同步观测;三是创新流场-波浪场耦合环境下的智能控制理论,研发融合深度学习与流体动力学的新型运动规划算法,提升水下装备在复杂海洋流/波浪场中的自主作业性能。研究成果将为海洋环境监测、海洋工程装备研发等提供关键技术支撑,推动我国海洋智能观测技术的跨越式发展。

2)拟解决的关键科学问题

本研究围绕瞬时态海洋流、波浪场、多模态人工智能算法、水下移动平台的交叉融合,重点解决以下三大关键科学问题:

【1】海洋多模态数据融合与动态建模:如何实现声学、光学等多源异构数据的实时融合,构建高精度的瞬时态流场-波浪场数字孪生模型?

【2】智能装备与传感器研发:研发新一代的智能水下移动平台及多源传感器,实现海洋流/波浪场的瞬时态观测。

【3】海洋流\波浪场耦合环境下的智能控制:如何结合瞬时态的流场-波浪场数字模型,实现水下移动平台在海洋流\波浪场动态环境下的智能控制。

3)研究内容:

【1】海洋流/波浪场智能感知算法:研发基于声学-光学多模态数据融合的三维流场重建技术,构建物理机理约束的波浪场智能生成模型,实现高精度的海洋动力环境数字化表征与动态预测。

【2】智能水下移动平台研发:研制新一代智能水下移动平台,开发适用于水下移动平台的多源传感器融合算法,实现海洋流/波浪场的瞬时态观测。

【3】海洋流/波浪场耦合环境智能控制算法:重点突破海洋流/波浪场耦合环境下的水下移动平台自适应运动控制算法,开发融合强化学习与模型预测控制的混合优化系统,实现水下移动平台在复杂海洋环境中的稳定航行与精准作业。

(4)支撑该研究的主要科研项目、重要平台、设施情况

主要科研项目:

印度洋海洋环境综合调查

重要平台与设施:

1)依托浙江大学海洋学院熊学军教授团队资源,为每位博士生配备海洋科学和人工智能领域的双导师,定期召开扩学科导师组会议,指导学生的交叉研究方向。提供 FVCOM 海洋数值模型、Matlab 海洋数据处理等专业性知识的指导。

2)提供浙江大学海洋学院水池实验场的使用机会,支撑学生开展实验;提供必要的 GPU 服务器,满足深度学习算法的使用要求;提供足够的科研经费,支撑科研项目的开展。

3)鼓励学生参与横向科研项目,将理论知识与实际工程问题相结合。组织学生到各企业参观学习,现场调研,积累经验。指导学生申请发明专利,将科研转化为成果。

(5)联系方式

姓名:熊学军 联系方式:19653282022 邮箱:0023058@zju.edu.cn

姓名:李俊成 联系方式:15776696919 邮箱:junchengli@zju.edu.cn

姓名:王杭州 联系方式:13588294380 邮箱:0015788@zju.edu.cn

5.徐强组

(1)主导师简介

徐强,浙江大学海洋学院副研究员、博导,浙江大学材料腐蚀野外观测研究站站长,国家建材行业环境试验标委会委员、亚洲混凝土联合会技术委员会 ACFTC-DCS 委员,国防科技工业自然环境试验研究中心专家,国家自然基金项目评审专家。担任《Materials》Guest Editor、《Journal of Intelligent Construction》、《国防科技大学学报》、《材料导报》、《表面技术》等期刊青年编委。担任《Construction and Building Materials》、《Case Studies in Construction Materials》、《Surfaces and Interfaces》、《工程科学学报》、《腐蚀与防护》、《材料科学与工程学报》等多个期刊审稿人。申请者长期聚焦海洋环境与材料交互作用机制,致力于海工混凝土材料耐久性提升、腐蚀劣化机制分析及修复材料的研发与工程应用研究,联合中核、中远、中石化、中船等承担多项国家级科研任务,开展海洋新材料、海洋环境效应等研究,近五年来主持国家自然科学基金、科技委项目课题、重大横向等重点项目 10 余项,发表 SCI 等学术论文 40 余篇,授权专利 20 余项。

(2)导师组成员简介

王硕仁,中国极地研究中心极地重大工程与装备研究院院长/正高级工程师,主要开展极地科考破冰船和考察站电气自动化、智能控制、极地海洋调查平台、科考平台信息化等极地工程技术方面的研究。主持“雪龙 2”号科考系统建设,构建了具有国际先进水平的极地移动科考平台;申请并主持了国家级科研项目/课题 1 项,主持省部级项目/课题 1 项;作为执行负责人或骨干成员,参加了课题/项目合计 3 项;获得省部级科技进步奖一等奖 1 项、中国航海学会科学技术一等奖 1 项、中国船舶集团有限公司科技进步一等奖 1 项、上海海洋科学技术二等奖1 项。

(3)拟研究的多学科交叉学术问题

1)研究方向:海洋工程装备及材料智能检测技术

2)拟解决的关键科学问题

【1】耦合海洋腐蚀环境下海洋工程材料性能劣化机理

高温/低温、高盐、强辐射、强风等海洋环境特征会引起材料性能劣化,导致海洋工程装备的加速老化、破坏,大幅缩短正常使用期限。本科学问题拟针对多因素耦合作用下材料或装备的耐久性问题,开展海洋环境试验及多尺度室内海洋环境加速模拟试验,揭示海洋环境耦合作用下材料劣化失效机制。

【2】海洋工程材料服役性能与图像识别模型的相关性

海洋工程装备的异常运行常由重点部位的金属材料腐蚀、高分子材料老化引起。目前对金属材料的腐蚀检测、高分子老化评定,通常采用人工判断结合标准评价的方式,存在检测速度慢、工作强度大、专业性要求高等问题。机器视觉可以模拟人眼的视觉功能,并通过算法分析代替人工判断,这使得基于图像处理的海洋工程材料失效检测评估成为可能。本科学问题旨在利用现有材料及装备实海服役图像数据,通过迁移学习等方法建立图像识别模型,探究工程材料及装备使用性能和图像识别模型之间的相关性。

【3】海洋工程装备智能感知系统

目前海洋工程设备状态检测往往依托应力应变片,通过微区位移感知设备的异常,但此时设备已破坏、难以修复。本科学问题拟通过图像识别技术、多模态感知技术等方法建立海洋工程装备运行健康状态智能感知系统,研究在高温/低温、高盐、强辐射、强风等耦合作用下海洋工程装备的性能演变,通过早期劣化状态的感知提出材料及装备的及时维保方案,从而有效支撑海洋工程装备在极地等复杂海洋环境下安全服役。

3)研究内容:

本交叉方向以海洋耦合腐蚀环境作用下工程材料及装备健康状态智能感知为目的,采用实验室检测、数值模拟、室内加速试验、海洋环境试验、图像识别技术等相合的方法,在导师组前期工作基础上开展以下研究:

【1】海洋工程材料劣化机制研究

【2】海洋环境试验与室内加速模拟试验相关性

【3】海洋工程材料图像识别技术

【4】海洋工程装备及材料健康状态智能感知技术

(4)支撑该研究的主要科研项目、重要平台、设施情况主要科研项目:

1)XYY-581316-E82301(ZHJT)

2)码头泊位船壳海生物检测与研究

3)面向南极科考的任务载荷设计、集成与应用

4)极寒场址适航性监测系统关键技术研究

5)极地野外观测装备快速安装固定技术与材料研发

重要平台与设施:

1)全省海洋岩土工程与材料重点实验室

2)浙江大学材料腐蚀野外观测研究站

3)中国极地研究中心极地重大工程与装备研究院

(5)联系方式

姓名:徐强 联系方式:0580-2092315 邮箱:05clkxxq@zju.edu.cn

姓名:王硕仁 联系方式:0580-2092315 邮箱:wangshuoren@pric.org.cn

6.徐志伟组

(1)主导师简介

徐志伟,浙江大学浙江大学海洋信息学系系主任,海洋电子所所长。从复旦大学,美国加州大学洛杉矶分校电子工程系获得学士、硕士和博士学位。先后在上海华虹,G-Plus, SST Inc., Conexant Corp., 和 NXP Inc.历任公司研发部门的经理,资深经理和部门主管,领导团队开发集成无线收发机,无线片上系统和软件无线电产品,感知无线电,基于压缩感知的模数转化器,硅基神经元电路,基于神经网络的低功耗信号识别电路系统,和毫米波、太赫兹的系统研发。于 2015年加入浙江大学,国家特聘专家,从事电路设计方法研究。在从业近二十年间,先后发表了两百余篇论文,3 个书目章节,授予五十多个美国专利,六十多个中国专利,主持了包括国家重点研发计划,国家自然科学基金重点项目等二十多个项目,获得浙江省科技进步二等奖、中国发明协会发明创业奖创新奖一等奖和多个会议最佳论文奖。

(2)导师组成员简介

卓成,于浙江大学获学士学位和硕士学位,美国密歇根大学-安娜堡获博士学位,曾任美国圣母大学访问教授及日本大阪大学客座教授。担任 IEEE TCAD、ACM TODAES、Elsevier Integration 等国际知名期刊编委,《计算机辅助设计与图形学学报》领域编委,ACM SIGDA 华东分会主席,多个集成电路领域国际会议主席、执行委员会/组织委员会/技术委员会主席及成员。

作为项目负责人主持国自然科学基金重点和面上项目、国际合作项目、科技部重点研发计划、浙江省自然科学基金重大项目,浙江省重点研发计划项目等国家与省部级项目 10 余项。迄今共发表 200 余篇业内国际知名期刊和会议论文,及 3 本英文专著章节,包括 Nature Communications,IEEE TC,IEEE TCAD,IEEEEDL,DAC,IEDM 等。曾获 DAC、ICCAD 等 EDA 领域旗舰会议最佳论文奖及提名 10 次、国际系统设计竞赛奖项 2 次,ACM SIGDA 技术领袖奖及功勋服务奖、浙江大学“个推”青年创新奖、浙江大学十大学术进展提名奖、浙江大学学术创新奖、浙江大学先进工作者等奖励或荣誉称号。

(3)拟研究的多学科交叉学术问题

1)研究方向:研发基于多源传感数据融合算法的实时、轻量、低功耗、高精度软硬件系统与核心芯片,实现海洋工程和海洋安全目标的轻量化、高精度、低功耗监测。

2)拟解决的关键科学问题

解决海洋精准感知需求中观测范围与观测粒度间的矛盾,回答海洋目标观测实时性、长期性和边缘侧能量限制的问题,在海洋环境复杂、观测目标信息多源情况下提高观测精准度的机理;基于多传感数据融合的实时、轻量、低功耗、高精度海洋感知与边缘信息处理软硬件系统,解决 “缺芯少核” 和 “能效低下” 等关键技术问题,为海洋基础设施的完好性检验、健康检测及安全评估提供技术支撑。

3)研究内容:

【1】多源传感数据对齐研究:基于系统基准时钟,结合团队提出的 PPS+NMEA、NTP、PTP 等协议算法实现时间同步,通过记录时间戳确保时序一致;结合离线标定(用静止标志物优化相对位置)与在线标定(消除采集时位置变化)进行空间对齐,提升复杂环境下数据对齐质量。

【2】多源传感数据融合算法研究:研究同构数据聚合(特征值抽取、关系分析,实现特征匹配与高效利用);构建子检测器(超声信号检测器、激光空间检测器、图像分类器);基于高斯随机过程或多层感知机集成推理,通过知识蒸馏实现模型轻量化,支持边缘推理硬件芯片化。

【3】边缘智能算法芯片系统研究:研发海洋精准感知的推理芯片与硬件系统,基于 RISC-V 架构设计处理内核,增加总线和外设;通过预测分支等方法提升性能,事件驱动等技术降低功耗;定义多维感知处理平台,定制算法加速器,形成实时、轻量、低功耗、高精度的海洋应用边缘智能计算平台。

(4)支撑该研究的主要科研项目、重要平台、设施情况

主要科研项目:

【1】低功耗硅基毫米波多波束数字相控阵列芯片与系统,国家自然科学基金委员会重点项目,2025 年 1 月至 2029 年 12 月,徐志伟(项目负责人)

【2】用于多波束可重构阵列的集成数字化毫米波芯片关键技术研究,国家重点研发计划项目,2023 年 12 月至 2027 年 11 月,徐志伟(项目负责人)

【3】多波束毫米波数字处理芯片研究,国家重点研发计划课题,2023 年 12月至 2027 年 11 月,徐志伟(课题负责人)

重要平台与设施:

1)海洋精准感知技术全国重点实验室

2)海洋感知技术与装备教育部工程研究中心

3) 浙江大学海洋学院海洋电子与智能系统研究所

五、联系方式

姓名:徐志伟 联系方式:18610157208 邮箱:xuzw@zju.edu.cn

姓名:卓 成 联系方式:13735820268 邮箱:czhuo@zju.edu.cn

7.瞿逢重组

(1)主导师简介

瞿逢重,浙江大学教授、海洋学院常务副院长、海洋精准感知技术全国重点实验室副主任。毕业于浙江大学和佛罗里达大学获本、硕、博士学位。主要从事水声通信定位与网络、水声信号处理、海洋观探测技术等研究工作。获国家自然科学基金委国家杰出青年科学基金、优秀青年科学基金资助。主持国家重点研发计划、国家自然科学基金重点、原创探索等项目。以第一完成人获浙江省技术发明一等奖、中国十大海洋科技进展。现任中国通信学会水下通信专业委员会副主任委员,中国声学学会水声学分会等委员,IEEE TITS 等期刊编委。发表论文两百余篇,授权国内外发明专利四十余项,转化发明专利六项。

(2)导师组成员简介

黄璞,精密测量研究院兼聘教授、博士生导师,国家自然科学基金委基础科学中心主要成员,入选国家万人计划青年拔尖人才支持计划。研究方向为微弱力与磁信号精密测量,发展磁悬浮力学,金刚石 NV 色心等实验技术,开展暗物质与暗能量探测,重力传感、无源导航等研究。在 Nature Physics、Nature Astronomy、Physical Review Letters 等期刊发表论文 40 余篇,主持国家自然科学基金原创探索计划项目、面上项目及军事科学院国防科技创新项目。

(3)拟研究的多学科交叉学术问题

1)研究方向:

发展基于磁悬浮的水下力学传感技术,包括发展液态条件磁悬浮力学振子、基于光学的高精度位移测量,并研制小型化水下声学传感器技术样机。

2)拟解决的关键科学问题

如何实现磁悬浮力学传感技术与海洋环境中声、振等力学信号的有效耦合,并实现海力学振子的运动态高精度检测。

3)研究内容:

低频信号探测是 QT 探测的关键技术。该技术涉及水声传感器、统计信号处理、智能化信息处理等多方向交叉。所涉及的科学问题包括:新型声学传感器感知机理、海洋环境噪声抑制和线谱信号的检测。传统的水听器主要包括压电陶瓷水听器、光纤水听器。压电陶瓷水听器利用压电效应采集声波信号,灵敏度为-200dB re 1 V/μPa,自噪声 20uPa/√Hz;光纤水听器利用声压引起光纤应变或折射率的变化,并通过测量这种变化实现信号检测接收电压,灵敏度-140dB re 1V/μPa,自噪声 5uPa/√Hz。如何利用新原理实现声压信号探测,提升传统探测手段的灵敏度,增强探测距离;此外,海洋环境噪声复杂,平台噪声分布特性解析建模困难,如何利用统计信号处理、人工智能手段抑制环境噪声和平台噪声,在极低信噪比下提取线谱能力,如何在水环境下实现稳定抗磁悬浮和力学系统低频运动态精确测量,是本交叉方向拟解决的关键科学问题。本交叉方向研究目的是开展低频信号探测器件及信号处理技术,从传感器研制和信号处理两方面提升低频信号探测能力,为远距离 QT 探测提供技术支撑。研究内容包括基于磁悬浮新原理的声压传感器研制、光学噪声抑制技术及百赫兹波段高灵敏位移测量、抗环境噪声和平台噪声的低频信号检测及估计算法。申报人瞿逢重教授与黄璞教授已开展高灵敏度传感、量子信息处理理论等方面的合作,目前正在开展高灵敏声探测项目的前期论证工作。

(4)支撑该研究的主要科研项目、重要平台、设施情况

主要科研项目:

项目名称:浅海复杂环境下的多微弱物理量测试仪研发与应用

来源:国家重点研发

起止时间:2024.12—2027.11

经费:1800 万

项目组成员:瞿逢重,张伽伟,涂星滨,刘骋、吴叶舟,姜润翔,谭浩,陈彦灵,倪磊,肖大魏,孙强,姬庆,袁培龙,庞彦东

其他项目:Q2 基地“三位一体”攻关任务:XX 信号提取重要平台与设施:

海洋精准感知技术全国重点实验室

(5)联系方式

姓名:瞿逢重 联系方式:18857106817 邮箱:jimqfz@zju.edu.cn

姓名:黄璞 联系方式:15256993197 邮箱:hp@nju.edu.cn

8.程逢组

(1)主导师简介

程逢,浙江大学“百人计划”研究员,博导,国家海外高层次人才项目获得者,青海藏北高原冰冻圈特殊环境与灾害国家野外科学观测研究站客座研究员。长期从事浅地表工程与环境地球物理研究,聚焦于密集台阵与光纤传感地震学的理论与应用研究,以第一或通讯作者发表 Science Bulletin、Engineering、Geophysical Research Letters 等高水平 SCI 期刊论文 30 余篇,论文总引用量过千次,其研究工作得到了浅地表地球物理领域国内外同行的广泛认可。目前担任《Earthquake Research Advances》、《Earthquake Science》青年编委、地球物理学会城市与地下空间专委会副秘书长、地震学会青年工作委员会委员、美国地球物理学会分布式光纤传感技术委员会委员,在海外有 6 年的学习工作经历,先后于荷兰代尔夫特理工大学、美国俄克拉荷马大学进行交流学习,并以博士后身份在劳伦斯伯克利国家实验室和莱斯大学从事分布式光纤声波传感研究。与美国地球物理学会浅地表地球物理分会主席、莱斯大学 Jonathan Ajo-Franklin 教授团队,在光纤传感地震成像与监测等方面保持着长期的合作关系,相关成果发表在 GRL、WRR、JGR、IEEE 等高水平期刊;另外,与斯坦福大学 Biondo Biondi 教授、加州理工大学詹中文教授等光纤传感领域内优秀专家学者,也建立了长期的交流与合作联系。

(2)导师组成员简介

林建民,浙江大学海洋学院副教授,博士生导师,海洋传感与网络研究所副所长。分别于 2003 年和 2008 年获中国科学技术大学学士和博士学位,美国科罗拉多矿业大学(Colorado School of Mines, CSM)、伍兹霍尔海洋研究所(Woods Hole Oceanographic Institute, WHOI)访问学者。主要从事水下声学遥测(Undersea Acoustic Remote Sensing)研究工作,包括:1)极低频声传播与观测-感知(探测)研究;2)基于海底光缆分布式声学传感(Distributed Acoustic Sensing)的海洋环境感知与目标探测;3)海底电缆声学探测方法与技术等。主持国家自然科学基金面上项目、青年基金、国家重点研发计划课题、浙江省自然科学基金重点项目、浙江省重点研发计划课题、国家电网公司总部科技项目课题等,代表性成果以第一/通讯作者发表于 Nat. Commun., npj Clim. Atmos. Sci., Commun. Earth Environ., Earth Planet. Sci. Lett., IEEE, J. Ocean. Eng., J. Geophys. Res. Oceans, J. Acoust. Soc. Am., J. Lightwave Technol.等权威期刊。担任中国海洋学会海洋物理分会理事、中国地球物理学会海洋地球物理专业委员会委员、中国海洋学会海底科学分会委员、浙江省应急管理厅专家库成员,Earthquake Research Advances 编委、Acta Oceanologica Sinica 青年编委等,曾获 2020 年度上海海洋科学技术奖—青年科技创新奖。

(3)拟研究的多学科交叉学术问题

1)研究方向:海洋固体圈层精准感知新观测与新方法

2)拟解决的关键科学问题:海洋地震事件的跨圈层信号解耦与孕震区结构变化监测

3)研究内容:

本交叉研究方向聚焦于海洋地震声学信号的跨圈层传播与震前-震中-震后孕震结构演化问题,融合地球物理与海洋工程传感两大学科优势,旨在突破传统观测技术对海洋深部结构与动态过程感知能力的局限,构建面向复杂海洋灾害的高分辨地球物理观测与分析技术体系。

【1】研究聚焦以下关键科学问题:

· 复杂圈层干扰背景下的地震声学信号解耦问题;

· 孕震断层结构的动态变化识别问题;

· 跨尺度组阵观测系统的构建与信号协同反演方法问题。

研究目的在于:

· 实现对海洋地震事件全过程(震前、震中、震后)的多圈层、多尺度、高分辨率观测;

· 构建地震声学观测与地下结构成像的高效协同框架;

· 为海底断层活动性评价与海洋地震灾害预警提供理论和技术支撑。

【2】具体研究内容包括:

· 构建多尺度、多传感的地震声学组阵观测系统:融合传统地震仪(如 OBS)、光纤分布式声学传感(DAS)、水听器与水压计等异构传感单元,形成横跨近场(近断层带)、中场(海底扩展带)和远场(通信光缆)的大跨度协同观测网。

· 发展地震事件识别与孕震区结构变化联合反演方法:基于 AI 驱动的震相识别与圈层信号分离算法,发展联合反演策略以同时恢复震源过程与断层带剪切波速度结构的时间演化。

· 实现多圈层信号解耦与动态结构成像:开展复杂介质中地震波与水声信号传播特性分析,发展基于物理先验与数据驱动的多圈层信号反演建模技术,提取孕震区剪切模量、孔隙压力等关键参量的变化特征。

· 构建标准化观测-成像-解释流程体系:在典型区域(如南海北部活动断裂带或东部近岸海域)开展实地观测试验,验证关键技术并建立标准数据处理与解释流程,推动成果工程化应用。

(4)支撑该研究的主要科研项目、重要平台、设施情况

主要科研项目:

1)国家自然科学基金优秀青年基金(海外)项目

2)深地国家科技重大专项“克拉通边缘稀土富集带三维物质架构与成矿约束” 项目3)重点地区地质资源环境调查评价(2025 年度)崇明岛中部微动测深及综合解释项目

重要平台与设施:

1)海洋精准感知技术全国重点实验室

2)浙江省地学大数据与地球深部资源重点实验室

3)浙江省安全生产与自然灾害应急先进技术研究重点实验室

五、联系方式(包含导师组成员)

姓名:程逢 联系方式:13260591090 邮箱:fengcheng@zju.edu.cn

姓名:林建民 联系方式:15088875666 邮箱:jmlin@zju.edu.cn

9.杜震洪组

(1)主导师简介

杜震洪,男,教授,博士生导师,国家杰出青年科学基金获得者,浙江大学求是特聘教授。浙江大学地球科学学院院长,浙江省资源与环境信息系统重点实验室主任;深时数字地球国际大科学计划总体专家组成员,科技部国家综合地球观测数据共享平台数据科学研究部主任,中国地理信息产业协会 GIS 理论与方法工委会副主任委员,中国地质学会数据驱动与地学发展专业委员会委员,中国海洋学会人工智能海洋学专业委员会常务委员,浙江省地理学会副理事长,第十七届中国地理信息科学理论与方法工作委员会主席。长期从事地学大数据与地球系统、遥感与地理信息系统、时空大数据与人工智能的教学与科研工作,近 5年围海洋与地球系统大数据方向,主持国家自然科学基金、国家重点研发计划课题、国家重大科技专项、自然资源部科研专项等项目 10 余项;发表科研论文 70余篇,专著 2 部,以第一完成人获地理信息科技进步特等奖、教育部科技进步奖、浙江省科技进步奖、国家海洋科技进步奖、中国测绘科技进步奖等多项;曾获国家科技进步二等奖(3/10)。

(2)导师组成员简介

何贤强,男,博士,自然资源部第二海洋研究所研究员,博导,国家杰出青年科学基金获得者、中国青年科技奖获得者。担任国际海洋水色协调组织(IOCCG)执行委员、《海洋学报》副主编。已主持 30 余项国家及省部级科研项目,其中国家基金 6 项、国家 863 项目 3 项、国家海洋公益项目 1 项、国家专项 10 余项。主要从事海洋水色遥感机理研究,领先建立了海-气耦合矢量辐射传输模型,首次提出了基于蓝紫光的近海浑浊水体大气校正算法,以及基于平行偏振等效辐射的水色遥感新方法。在 RSE、IEEE-TGRS、BG、OE、JGR 等国际主流期刊发表论文 100 余篇,出版学术著作 5 部。研究成果获国家科技进步二等奖1 项,省部级特等奖 2 项、一等奖 4 项、二等奖 2 项、三等奖 1 项。

(3)拟研究的多学科交叉学术问题

1)研究方向:

大规模海洋遥感数据集成融合与在线分析

2)拟解决的关键科学问题

如何构建适用于海量遥感大数据在线分析的数字孪生技术,实现异构海洋数据的可信互联互通、海洋动力过程与生态环境变化过程的高保真重现与在线计算分析?

3)研究内容:

围绕基于海洋遥感大数据的“数据-模型-决策”数字孪生技术,实现海洋多源异构海洋数据的可信互联互通、海洋动力过程与生态环境变化过程的高保真重现与在线计算分析,主要研究技术包含三个方面:研究统一时空基准与质量标签,建立可信数据空间的海洋多源异构数据目录,实现海量遥感数据与可信数据空间的互联互通;研究沉浸式海洋三维孪生引擎技术,实现亚公里级海洋动力过程与生态环境变化过程的高帧率动态呈现,支持多时相、多变量、多视角的可交互可视化;研究集海洋遥感数据预处理、统计分析、反演建模、自定义计算于一体的在线海洋科学分析数字空间技术,支撑杭州湾动力环境下可运行船舶、渔业保险相关环境变化等应用场景下的海洋大数据在线分析。

(4)支撑该研究的主要科研项目、重要平台、设施情况

主要科研项目:

1)海洋大数据-国家杰出青年科学基金项目,2023-2027, 400 万,杜震洪2)近海典型碳汇功能区碳汇清单、控制机理与增汇容量,国家重点研发计划项目,2023-2026,1000 万元,何贤强

重要平台与设施:

1)地球系统大数据平台,拥有 200 块 A800/A100 GPU 计算卡,占地 500 平米,总资产超 4500 万。

2)地球与行星物质分析平台,包括二次离子质谱仪、多接收电感耦合等离子体质谱仪、场发射电子探针、场发射扫描电镜、激光剥蚀系统等多台最新购置的大型分析设备,价值近 10000 万。

(5)联系方式

姓名:杜震洪 联系方式:13819192989 邮箱:duzhenhong@zju.edu.cn

姓名:何贤强 联系方式:0571-81963117 邮箱:hexianqiang@sio.org.cn

10.赵骏组

(1)主导师简介

赵骏,浙江大学求是学院常务副院长,浙江大学求是特聘教授,博导,担任外交部国际法咨询委员会委员。在《中国社会科学》、《法学研究》、Chinese Journal of International Law 等国内外高水平学术刊物上发表了数十项具有理论创新性和学术影响力的科研成果。主持国家社科基金重大项目、教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目等多个研究项目,相关学术研究成果获教育部第八届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)三等奖、第七届钱端升法学研究成果奖二等奖、浙江省第十八届哲学社会科学优秀成果奖一等奖等多项学术荣誉。人选 2017年度国家级青年人才计划项目。荣获第十届“全国杰出青年法学家”称号,重点研究领域包括统筹推进国内法治和涉外法治重大问题、国际法治与国内法治的互动、国际法守正和创新的理论与实践、国际法研究方法论创新等。

(2)导师组成员简介

叶观琼,浙江大学海洋学院教授,青年长江学者,兼任浙江现代海洋法治研究院理事;主要从事海岸带综合管理、海洋国际治理、海洋空间规划等研究,发表 Nature、Nature COMMS 等论文 70 余篇,主持国家自然基金等项目 50 余项。

张海文,法学博士(1995 年北京大学),浙江大学求是讲席教授,全国政协委员,曾担任自然资源部海洋战略研究所所长、原国家海洋局政策法规办公室主任和国际合作司司长。从事国际海洋法、海洋政策和海洋战略研究三十余年。多次参加双边和多边涉及海洋法问题的谈判和磋商。主持和参加了许多海洋专项研究,发表学术论文数十篇,出版著作十余部,例如,《〈联合国海洋法公约〉释义集》《〈联合国海洋法公约〉图解》《钓鱼岛》《南海和南海诸岛》《〈联合国海洋法公约〉与中国》等,主编著作三十余部,例如《关于领土和海洋争端的国际案例评析》(10 册)、《世界各国海洋立法汇编》(14 卷)、《中国海洋丛书》(9 册)等。

其中多套丛书和著作先后被纳入“十二五”“十三五”和“十四五”国家重点图书出版规划并得到国家出版基金资助。

(3)拟研究的多学科交叉学术问题

1)研究方向:国家管辖范围外海域生物多样性(BBNJ)保护与可持续利用的科学问题

2)拟解决的关键科学问题

如何识别 BBNJ 中对气候变化(尤其是酸化、升温、脱氧)最敏感、恢复力最弱的关键物种、栖息地与生态过程(如深海碳封存)?需要结合物种生理耐受性实验(模拟未来深海环境)、观测气候变化敏感区的早期信号、以及预测未来海洋状态下的生物多样性响应模型。

在高度依赖科学证据的领域(环境影响评估标准设定、BBNJ 保护区选址、气候变化归因与损失损害认定),科学不确定性如何影响法律规则的制定、解释与争端解决?如何构建更有效、公平且被广泛接受的“科学-法律”信息交互与决策支撑机制?

3)研究内容:

【1】气候变化脆弱性识别与海洋生态保护法律问题。气候变化背景下,全球海洋面临日益严峻的环境压力,海洋酸化、升温与脱氧等过程对深海生态系统构成系统性冲击,导致部分关键物种、栖息地与生态过程呈现出高度脆弱性与不可逆性。当前,国际社会对 BBNJ 协定区域内的生态系统脆弱性认知尚不充分,对深海碳封存、生物泵等生态过程的气候响应机制仍缺乏系统性研究。识别气候变化下最为敏感、恢复力最弱的物种和生态功能,需要加强物种生理耐受性实验、开展模拟未来深海环境的多因子观测与监测,借助模型预测未来生物多样性的响应趋势与风险分布。中国应在深入参与 BBNJ 协定实施机制构建的过程中,推动建立科学评估指标体系,提升对深海生态脆弱性的识别、预警与适应治理能力,拓展以气候适应为导向的海洋生态法治路径。

【2】科学不确定性与 BBNJ 法律规则适用问题。BBNJ 协定所涉及的环境影响评估、海洋保护区选址、生物多样性保护责任分担等议题高度依赖前沿科学数据与评估结论。然而,受限于深海认知不足、长期观测缺失、气候系统复杂性等因素,当前科学知识仍存在显著不确定性,这对法律规则的制定、解释与争端解决带来深刻挑战。一方面,规则过度依赖精确证据可能导致治理滞后;另一方面,不加区分地采纳低可信度数据又可能损害法律的权威性与正当性。因此,亟需在BBNJ 框架内构建更加稳健、包容的“科学—法律”信息交互机制,建立科学咨询制度、证据可信度等级体系和适应性治理框架,为法律规则提供动态更新与审慎适用的知识支撑。中国应积极推动建立以“预防性原则、公平责任与能力建设” 为核心的应对路径,增强发展中国家在规则形成与执行中的话语权,促进 BBNJ法律制度在科学不确定性背景下的有效性、公平性与可接受性。

(4)支撑该研究的主要科研项目、重要平台、设施情况

主要科研项目:

坚持统筹推进国内法治和涉外法治重大问题研究,21JZD031,教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目,项目组成员包括黄惠康、杨泽伟、车丕照等等。

重要平台与设施:

1)浙江大学光华法学院将在人员编制、经费保障、人才引进、考核评价、办公条件等方面提供大力支持,以确保海洋领域交叉人才培养平台健康可持续发展。

平台将依托浙江大学光华法学院的基础设施,整合运用浙江大学国际战略与法律研究院、浙江省海洋法治研究院、浙江大学海洋法律和治理研究中心等单位的优势力量,提供独立物理空间和建设经费,支持平台的日常教研和行政工作。

2)整合运用浙江大学校内资源,为平台专门打造所需图书和数字资源。落实“学生中心、产出导向、持续改进”理念,强化对教学、科研、实践流程的全过程、立体化、全方位的质量管理,并针对问题做出适时调整,在调整中深化、在深化中落实、在落实中提升,全力保障海洋交叉涉外法治人才培养质量。推进海洋交叉涉外法治人才培养全过程质量监管,健全人才培养质量监控、质量预警与质量评价标准体系,以制定合作规划、提交进展报告等方式,确保切实开展富有成效的协同合作。

(5)联系方式

姓名: 赵骏 联系方式:13605713401 邮箱:junzhao@zju.edu.cn

姓名: 叶观琼 联系方式:15659827310 邮箱:gqy@zju.edu.cn

姓名: 张海文 联系方式:13671374513 邮箱:haiwen@cimamnr.rog.cn

附件下载:浙江大学2026年海洋领域交叉人才培养平台多学科交叉博士研究生培养专项计划招生简章

温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!